探班上海歌剧舞剧院排练厅:揭秘《丝路花雨》幕后故事

发布时间:2025-05-01 11:20:05 浏览量:42

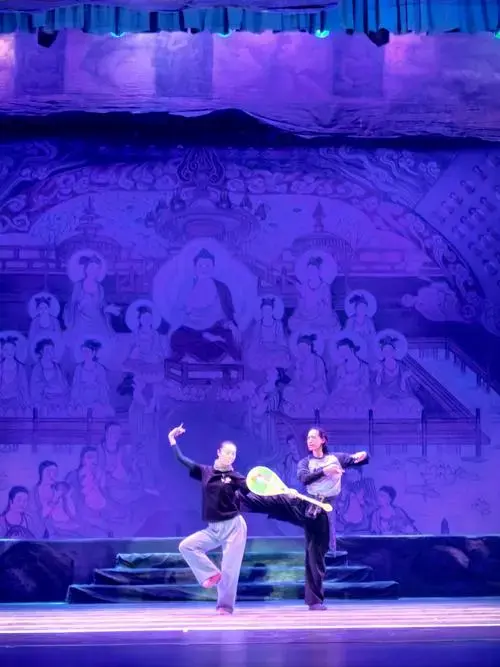

## 《丝路花雨》幕后:当敦煌壁画"活"起来,舞者用脚尖唤醒千年丝路

推开上海歌剧舞剧院排练厅的大门,扑面而来的不是想象中的汗味与疲惫,而是一股混合着敦煌香料与历史尘埃的奇妙气息。十余名舞者正在反复打磨"反弹琵琶"的经典段落,首席舞者林小艺的脚尖在地板上划出优雅弧线时,我们仿佛看见莫高窟112窟的伎乐天女穿越时空而来。

这部诞生于1979年的经典舞剧,每一次复排都是一次文化解码。艺术总监周丽君指着墙上斑驳的1979年老照片说:"当年创作团队在敦煌临摹壁画时,发现画师们把西域乐舞的瞬间动态定格在了墙壁上。"编导们创造性地将二维壁画转化为三维舞蹈语言,让静止的飞天重新飞舞——这恰恰是《丝路花雨》最震撼的文化密码:用当代肢体语言激活沉睡的敦煌美学。

在排练厅角落,服装设计师王薇正调整着"波斯商人"服装上的金线。她向我们展示了一件融合唐代联珠纹与波斯图案的戏服:"每件服装都是行走的丝绸之路地图。"更令人惊叹的是,全剧67套服装使用的矿物染料,与敦煌壁画采用的天然颜料同源,这种近乎偏执的文化还原,让舞台变成了流动的敦煌色卡。

当排练进行到"市集"群舞段落时,我们发现舞者们手持的陶罐竟与新疆出土的唐代陶器形制相同。舞蹈编排中暗藏玄机——"胡旋舞"的快速旋转源自粟特壁画,"顶碗舞"的平衡技巧取材于龟兹乐舞文献。这些被学术考证过的舞蹈语汇,经过艺术提炼后形成了独特的"敦煌舞派"。

临近傍晚的排练厅,阳光斜照在把杆区。00后舞者陈子涵脱下舞鞋,脚踝上贴着膏药却笑着说:"跳神笔张(剧中画匠角色)要掌握唐代绘画的提腕运笔,我们甚至上了国画课。"这种表演者与历史人物的深度共情,或许正是传统文化当代传播最珍贵的状态。

当最后一遍联排的琵琶声响起,我们突然理解:这部上演45年仍常演不衰的舞剧,实则是用身体书写的一部丝路文明对话录。那些在排练厅里被反复打磨的旋转与腾跃,不仅是艺术精度的追求,更是今人与古人跨越时空的默契相认。正如总导演李莹所说:"每一次演出,都是让敦煌壁画再活一次。"