从剧本到舞台:《如梦之梦》赖声川创作心路全解析

发布时间:2025-05-01 20:10:05 浏览量:36

## 当剧场成为道场:赖声川与《如梦之梦》的东方禅意解构

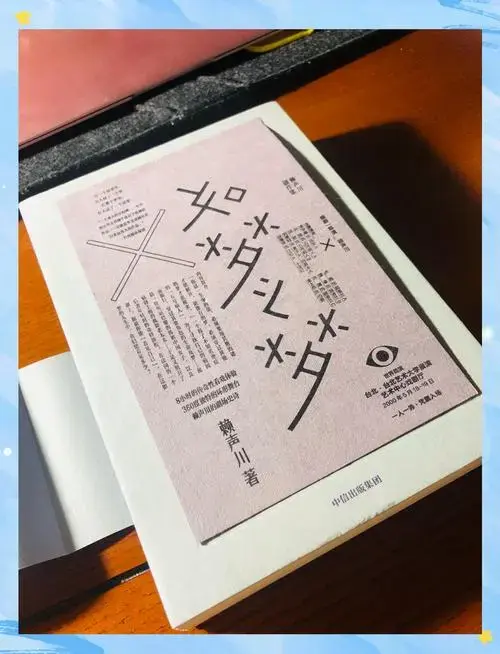

在当代华语剧场界,赖声川的《如梦之梦》早已超越一部普通戏剧的范畴,成为某种文化现象。这部八小时史诗剧场作品自2000年首演以来,以其独特的环形舞台、多线叙事和深邃的哲学思考,持续吸引着不同世代的观众。但当我们剥开其形式创新的外衣,会发现《如梦之梦》真正的灵魂密码,深植于赖声川对东方禅宗美学的创造性转化——剧场在此不再是简单的表演空间,而成为现代人寻求生命解答的"道场"。

赖声川的创作历程本身就是一场修行。早年在美国伯克利求学期间,他系统接受了西方戏剧训练,却始终保持着对东方哲学的好奇。这种跨文化背景造就了他独特的创作视角——既能娴熟运用西方实验戏剧手法,又能回归东方美学本源。在《如梦之梦》的创作过程中,赖声川曾多次提到受到《西藏生死书》的启发,这种对生死轮回的思考最终转化为剧中"故事中的故事"的嵌套结构。主角五号病人寻找生命意义的过程,恰似禅宗公案中的求道者,在不断的追问与体验中接近真理。

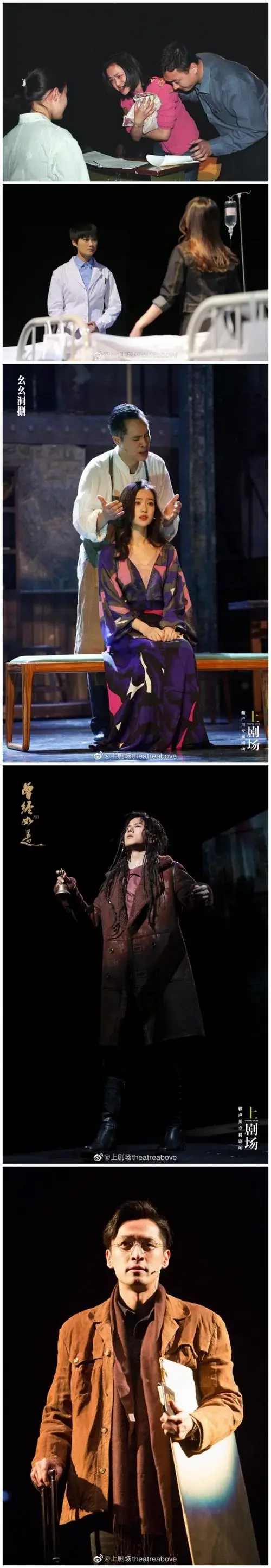

《如梦之梦》的舞台设计本身就是禅意的物质化呈现。360度环形舞台打破了传统剧场的前后二元对立,观众坐在中央的"莲花座"上,如同参与一场集体冥想。演员环绕观众行走、表演,形成一种仪式化的空间关系——这不是西方戏剧理论中的"第四堵墙",而是东方宗教仪式中的曼陀罗坛城。赖声川刻意模糊表演者与观看者的界限,让每个人都成为这场生命仪式的参与者。当演员在不同时空层中穿梭,过去与现在、梦境与现实、生与死的边界逐渐消融,这正是禅宗"不二法门"的剧场化表达。

剧中反复出现的"自他交换"修行法门,是理解赖声川创作内核的关键钥匙。五号病人倾听他人故事的过程,本质上是将自我融入他者生命的修行。这种源自藏传佛教的修行方式,被赖声川转化为戏剧叙事的基本结构——每个角色的故事都成为观众反观自身的镜子。在八小时的剧场体验中,观众与角色共同经历着情感的净化与升华,戏剧的"移情"作用在此达到了宗教仪式的深度。赖声川曾言:"剧场应该是一个让人思考生命的地方",在《如梦之梦》中,他成功地将剧场转化为现代都市人的临时道场。

《如梦之梦》中的时间哲学尤其耐人寻味。非线性叙事不仅是一种艺术手法,更是对佛教"一时"观念的诠释——所有时间同时存在,过去、现在、未来相互渗透。剧中人物在不同时空中寻找答案,最终发现答案就在问题本身之中,这暗合禅宗"烦恼即菩提"的智慧。赖声川通过戏剧结构本身传达出东方哲学对时间的独特理解:生命不是线性的前进,而是无数可能性的同时绽放。当观众跟随剧情经历这场时间之旅,实际上也在经历一次对自我生命认知的重构。

在当代剧场创作中,赖声川的独特价值在于他成功将东方禅意转化为现代人可感可知的剧场语言。《如梦之梦》没有使用任何宗教符号或说教,却通过纯粹的戏剧手段创造出具有宗教深度的体验。这种创作路径为华语剧场提供了一种可能——不必囿于西方戏剧范式,也不必简单回归传统戏曲形式,而是从东方哲学内核出发,创造属于当代的剧场美学。

当剧场成为道场,观剧体验便升华为生命体验。《如梦之梦》持续二十余年的魅力,或许正源于它满足了现代人在碎片化时代对整体性、对生命意义的渴求。赖声川通过这部作品证明:最高级的剧场艺术,从来不只是娱乐或教化,而是如禅宗所说的"直指人心"——在虚幻的戏剧中,我们反而触摸到了最真实的生命质地。