法国芭蕾天团携《天鹅湖》全球巡演,一票难求

发布时间:2025-05-05 13:30:00 浏览量:49

## 脚尖上的法兰西诗篇:当《天鹅湖》遇上法国芭蕾的致命优雅

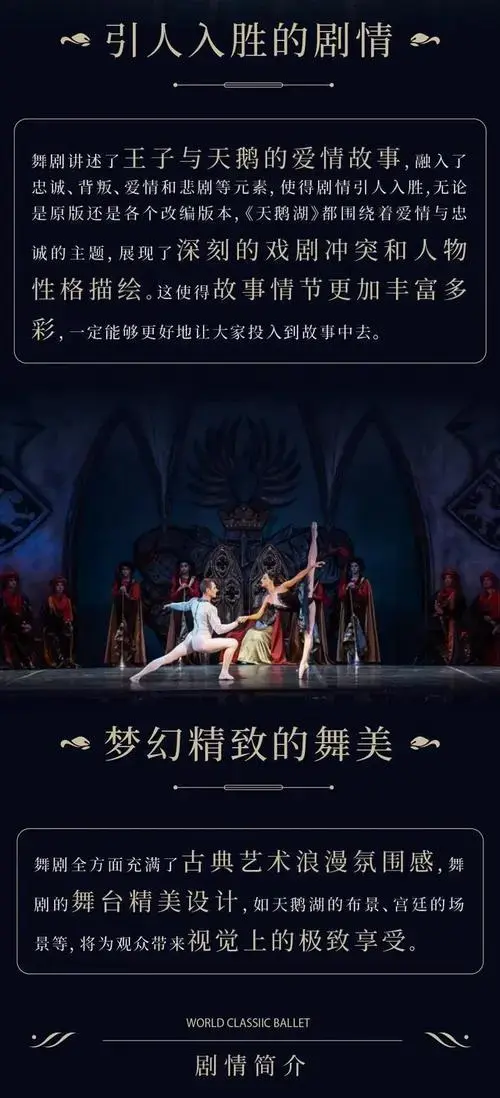

巴黎歌剧院的金色大厅里,水晶吊灯将光芒洒向天鹅绒座椅,空气中弥漫着一种近乎神圣的期待。突然,弦乐声起,三十只"天鹅"以难以想象的整齐度滑入舞台,她们的手臂不是手臂,而是羽翼的延伸;脚尖的每一次点地都像水滴落入湖面,激起观众心中阵阵涟漪。这不是普通的芭蕾演出,而是法国芭蕾天团重新诠释的《天鹅湖》,一个让全球艺术爱好者为之疯狂的现象级制作。

在芭蕾舞的世界版图上,法国占据着不可替代的位置。路易十四这位"太阳王"不仅统治着法兰西,更在1661年创立了世界上第一所正规芭蕾学校——皇家舞蹈学院,为芭蕾制定了沿用至今的基本动作规范和术语体系。三百年后的今天,法国芭蕾以其独特的艺术基因,将技术精确性与艺术表现力完美融合,形成了辨识度极高的"法兰西风格":不那么强调俄罗斯学派的炫技跳跃,而是追求整体线条的诗意流动;不那么刻意表现戏剧张力,而是通过微妙的身体语言传递丰富情感。

法国芭蕾天团的《天鹅湖》之所以能引发全球抢票热潮,关键在于他们完成了对经典的"解构与重建"。编导大胆打破了传统版本中王子与白天鹅的二元对立叙事,赋予黑天鹅Odile更复杂的人性维度。第三幕著名的32个挥鞭转不再只是技术展示,而成为角色内心挣扎的外化表现。更令人惊叹的是舞团对群舞场面的处理——第二幕的"天鹅群舞"不再是背景板,每只"天鹅"都被赋予了独特个性,却又能在指挥下形成令人窒息的整齐划一,这种"有序中的无序"恰恰暗合了自然界真实天鹅的群体行为。

舞评人玛丽·杜布瓦在《费加罗报》上写道:"他们让柴可夫斯基的音乐变得可视,每个音符都在舞者的肌肉纹理中找到对应。"这种音乐与舞蹈的完美同步,源自法国舞者独特的训练体系。与俄罗斯瓦岗诺娃学院强调的力量型训练不同,法国学派更注重舞者与音乐的对话能力,要求演员能"听"到音乐中的色彩变化,并用身体作出即时反应。当扮演Odette的首席舞者艾玛纽埃尔·洛朗在"天鹅之死"段落中,随着渐弱的弦乐将身体一点点沉向地面时,整个剧场都屏住了呼吸——那不是表演,而是灵魂的具象化。

社交媒体上,#FrenchSwanLake 话题下的短视频累计播放量已突破5亿次。一段黑天鹅变奏的视频被疯狂转发,画面中舞者没有像传统版本那样露出"反派"的狞笑,而是用一连串突然的停顿和眼神变化展现角色内心的矛盾,这种内敛的表现方式反而更具冲击力。艺术总监菲利普·杜蒙特在接受采访时透露:"我们删除了所有刻意讨好观众的设计,回归到舞蹈本体语言的纯粹性,结果观众反而更加买账。"

在全球演出市场疲软的背景下,法国芭蕾天团的《天鹅湖》巡演却创下票房奇迹。伦敦站开票两小时售罄,纽约林肯中心临时加开站票区,东京场次甚至出现彻夜排队的盛况。这种狂热背后,是当代观众对"真实艺术体验"的渴求。在数字虚拟内容泛滥的时代,人们反而更珍视现场表演中那种不可复制的能量交换——当舞者额头真实的汗珠在顶光下闪烁时,当跳跃落地时木地板的震动真实传来时,这种"在场性"构成了抵抗数字异化的珍贵时刻。

巴黎歌剧院的历史壁画上,缪斯女神们永远舞动着。法国芭蕾天团用他们重塑的《天鹅湖》证明:真正的经典从不会因时间褪色,只会在不断的重新诠释中获得永生。当最后一只天鹅消失在湖面雾气中时,观众席爆发的掌声不仅是给演员的,更是给芭蕾艺术本身——这门用身体书写诗歌的永恒语言,在法兰西的诠释下,再次让我们见证了美的神性。