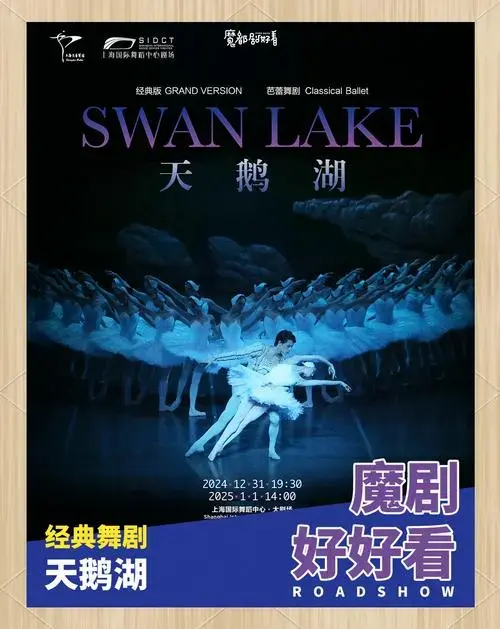

从莫斯科到上海!国际芭蕾天团《天鹅湖》对决

发布时间:2025-05-05 16:50:01 浏览量:44

## 当莫斯科的雪遇上上海的风:《天鹅湖》的冰与火之歌

莫斯科大剧院芭蕾舞团的《天鹅湖》刚刚在上海大剧院落下帷幕,同一周内,上海芭蕾舞团的《天鹅湖》也完成了年度首演。这并非一场刻意安排的"对决",却意外成为今夏最引人注目的文化事件——两个版本,两种美学,在黄浦江畔展开了一场跨越时空的对话。

莫斯科版《天鹅湖》带着北国的凛冽气息降临上海。舞者们如同从冰雪童话中走出的精灵,每个动作都精准得令人屏息。首席舞者斯维特兰娜·扎哈洛娃的32个挥鞭转不仅是技术展示,更成为某种精神图腾——那是历经145年淬炼的古典芭蕾巅峰,是俄罗斯人用灵魂浇铸的艺术丰碑。当柴可夫斯基的旋律响起,观众仿佛看见克里姆林宫尖顶上的积雪在月光下闪烁。

而上海芭蕾舞团的版本则像一幅水墨长卷徐徐展开。编导德里克·迪恩巧妙融入了东方审美,白天鹅的臂膀动作借鉴了京剧水袖的韵律,群鹅队形暗合"人"字雁阵。首席演员戚冰雪的名字恰如其分,她的表演既有西方芭蕾的严谨架构,又带着中国舞特有的气韵生动。第二幕中,天鹅姑娘们以扇代翅,在江南丝竹改编的配乐中翩跹,让人想起西湖烟波里的惊鸿照影。

有趣的是,两个版本在第三幕黑天鹅双人舞处形成最强烈反差。莫斯科舞者用近乎危险的转速完成炫技段落,现场能听见足尖敲击地板的脆响;上海版则更注重戏剧张力,黑天鹅的每个眼神都在诉说背叛的诱惑。有观众在社交平台感慨:"一个像伏特加般炽烈,一个如龙井般回甘。"

这种差异背后是深厚的文化编码。俄罗斯学派强调"垂直性",追求如教堂尖顶般向上的力量感;中国舞者则更重"圆流周转",动作轨迹常含太极阴阳之道。莫斯科舞者用肌肉记忆传承着彼季帕的原始编舞,上海舞者则通过解构重构进行当代诠释。就像俄罗斯文学中的"圣愚"传统与中国艺术"得意忘形"的理念,在足尖上完成了一次哲学对话。

演出结束后,两团舞者在后台的交流更耐人寻味。俄罗斯舞者好奇上海同行如何平衡古典规范与创新,中国舞者则请教怎样保持每天六小时训练的耐力。莫斯科大剧院艺术总监马克西姆说:"这不是比较胜负,而是让芭蕾获得双螺旋DNA。"上海芭蕾舞团长辛丽丽则发现:"原来我们一直在用不同路径,抵达同样的美。"

这场邂逅恰似"一带一路"上的文化共舞。当莫斯科的白天鹅与上海的黑天鹅在谢幕时携手行礼,观众看到的不仅是两个顶级院团的技艺展示,更是文明互鉴的生动样本。或许真正的艺术从不需要分出高下,就像我们既爱贝加尔湖的深邃,也醉心西湖的潋滟。

在全球化退潮的今天,这样的艺术对话显得尤为珍贵。它提醒我们:文化差异不是藩篱而是桥梁,传统不是枷锁而是翅膀。当《天鹅湖》的旋律同时回荡在涅瓦河与黄浦江上空时,人类对美的追求永远能找到共鸣的频率。