孟京辉《恋爱的犀牛》再登舞台,先锋戏剧魅力不减

发布时间:2025-05-05 18:20:04 浏览量:48

## 犀牛仍在奔跑:一部先锋戏剧为何能刺痛我们二十年?

当舞台灯光再次亮起,那个关于偏执与疯狂的爱情故事又一次撕裂了观众的平静。《恋爱的犀牛》这部被誉为"永远的爱情圣经"的先锋戏剧,在首演二十余年后依然保持着惊人的票房号召力。人们不禁要问:为什么这部没有华丽布景、没有炫目特效的戏剧作品,能够穿透时光的阻隔,持续刺痛一代又一代观众的神经?

《恋爱的犀牛》讲述了一个简单到近乎粗暴的故事:偏执的马路爱上了冷漠的明明,用尽一切疯狂方式表达爱意,最终以极端手段完成了对爱情的献祭。这个看似荒诞的情节下,埋藏着当代人最隐秘的情感困境——在物质过剩的时代,我们比任何时候都更渴望纯粹的情感体验,却又比任何时候都更不相信纯粹情感的存在。孟京辉用戏剧这把锋利的手术刀,精准地剖开了现代人情感世界的悖论。

该剧的先锋性不仅体现在打破"第四面墙"的表演方式上,更在于它对传统爱情叙事的大胆解构。当马路说出"你是我温暖的手套,冰冷的啤酒"这样诗化又暴烈的台词时,观众感受到的不仅是语言的冲击力,更是一种久违的情感真实性。在社交媒体时代,我们的情感表达越来越标准化、碎片化,而《恋爱的犀牛》却固执地提醒我们:爱情本就应该是不合逻辑的、不计后果的、不容亵渎的。

值得玩味的是,这部诞生于世纪之交的作品,反而在物质更为丰富的今天引发了更强烈的共鸣。当消费主义试图将一切情感关系都转化为可计算、可交换的商品时,《恋爱的犀牛》中那种"爱你是我做过最好的事"的纯粹性,构成了一种近乎悲壮的反抗。观众在剧场黑暗中流下的泪水,或许正是对这种反抗的无声认同。

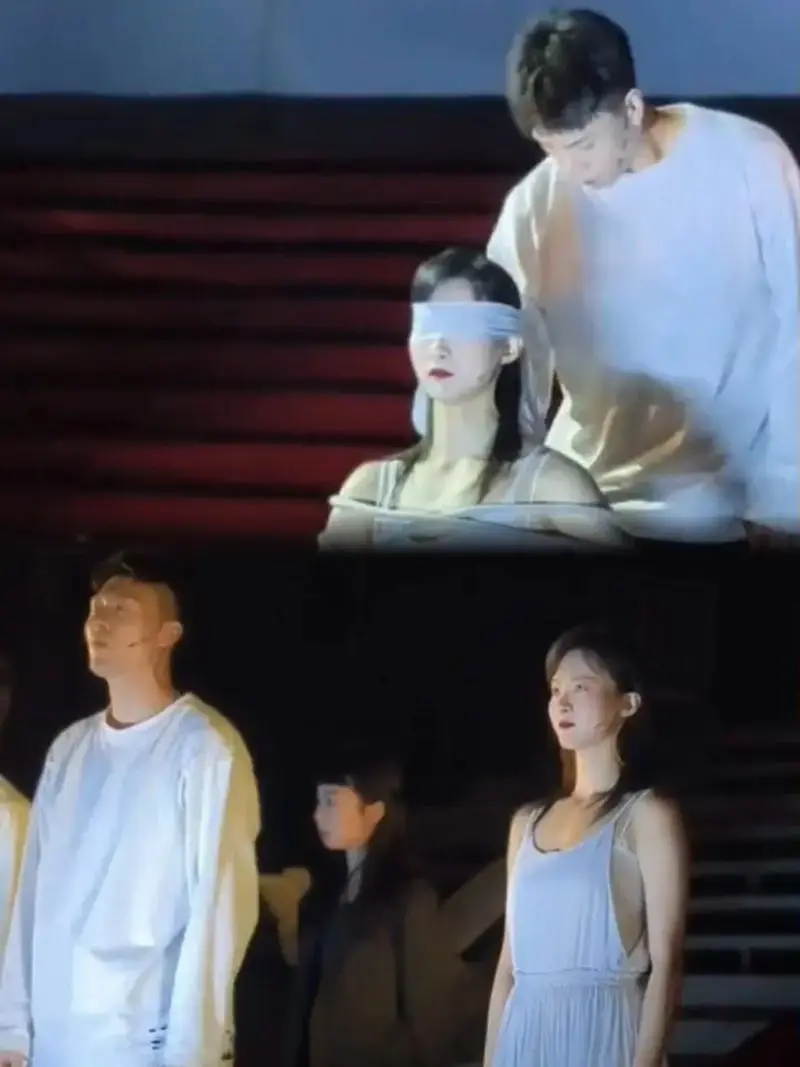

孟京辉的戏剧语言充满暴烈的诗意。舞台上倾斜的玻璃房子、不断奔跑的演员、直接泼向观众席的水——这些极具冲击力的舞台呈现,创造了一种近乎宗教仪式般的观剧体验。演员不是"表演"给观众看,而是带领观众共同完成一场关于爱情本质的集体思考。这种打破观演界限的实验性手法,让《恋爱的犀牛》超越了普通戏剧的范畴,成为一种具有社会疗愈功能的文化实践。

二十年来,中国社会经历了翻天覆地的变化,但《恋爱的犀牛》中探讨的核心命题却愈发显得尖锐。在一个强调理性计算、效率至上的时代,我们是否还需要这样不合时宜的疯狂?在一个情感可以"滑动点赞"的年代,我们是否还相信有人愿意为爱付出全部?剧场里年轻观众比例的增加或许给出了答案:越是数字化生存的时代,人们越渴望这种血肉丰满的情感共振。

《恋爱的犀牛》的持续热演揭示了一个文化悖论:最先锋的往往也是最永恒的。当大多数文化产品都在追逐即时热点时,这部作品却以其对人类根本困境的深刻把握,获得了超越时代的生命力。它不提供廉价的安慰,而是用艺术的方式逼迫观众直面自己内心最真实的渴望与恐惧。

在情感日益快餐化的今天,《恋爱的犀牛》如同一记响亮的耳光,打醒了我们麻木的神经。它提醒我们:真正的爱情从来不是社交媒体上精心修饰的表演,而是像犀牛般笨拙却真诚的冲锋。或许这正是它能够持续刺痛观众的秘密——在一个人人都在学习如何得体地爱的时代,它却教会我们如何笨拙地、不计代价地去爱。

当剧场灯光熄灭,观众带着被搅动的情感离场时,《恋爱的犀牛》完成了它最重要的使命:不是给出关于爱情的答案,而是唤醒我们对爱情提问的勇气。在这个意义上,孟京辉创造的不仅是一部戏剧,更是一面照见当代人情感荒原的镜子。