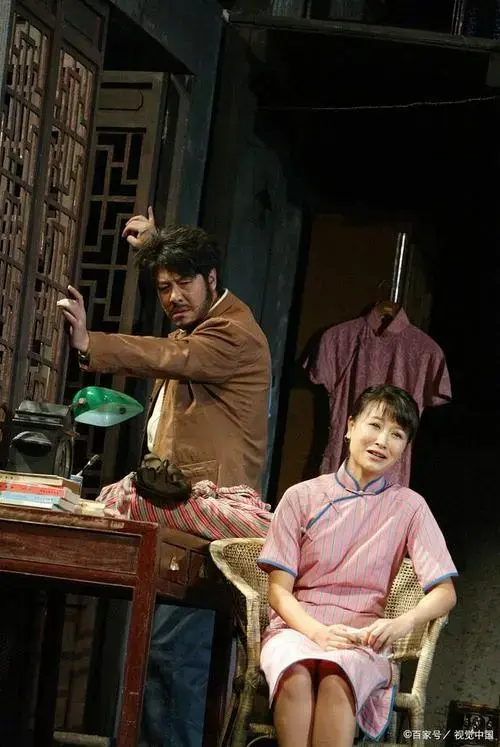

《上海屋檐下》话剧重磅升级,舞台设计惊艳观众

发布时间:2025-05-13 08:00:01 浏览量:39

## 当《上海屋檐下》遇见赛博朋克:一场跨越时空的舞台对话

在1937年的上海弄堂里,突然出现了一道通往未来的时空裂缝。当夏衍笔下的小人物们与全息投影的赛博光影相遇,这场跨越86年的舞台对话,正在颠覆人们对经典话剧的认知。全新升级的《上海屋檐下》用令人窒息的视觉革命证明:经典从不会老去,它只会在创新中获得永生。

一、解构与重建:当石库门遇上赛博空间

舞台设计师王岩松带领团队进行了大胆的时空折叠实验。原本写实的石库门建筑被解构成几何线条,在数控液压装置的操控下,72块可移动模块像魔方般重组变形。第三幕暴雨场景中,整个屋檐结构突然"融化"成数据流,在LED地屏上形成数字雨幕,将林志成、杨彩玉、匡复三人的情感纠葛投射成算法生成的粒子效果。

这种颠覆性设计并非炫技。通过增强现实技术,观众手机扫描特定场景时,能看到1937年与2023年的双重时空叠加。当黄家楣在阁楼咳血时,AR技术让血色幻化成现代都市的霓虹倒影,形成对"沪漂"生存困境的世纪呼应。

二、表演革命:算法时代的戏剧张力

在保留夏衍原作精髓的前提下,新版引入实时动作捕捉系统。演员佩戴的传感器将细微表情转化为数据瀑布,在背景巨幕上形成情感可视化图谱。第二幕杨彩玉独白时,她的瞳孔震颤被放大成整个舞台的量子波动,这种技术赋能让"内心外化"达到前所未有的强度。

更惊人的是AI即兴系统。通过预训练的大语言模型,演员可以与"数字匡复"进行实时对话,每次演出都会产生15%-20%的即兴台词。这种不确定性反而强化了原作"人生无常"的主题,首演场次中,AI突然生成的"我们都在数据牢笼里"台词,成为社交媒体热议金句。

三、沉浸式叙事:观众成为"第11户人家"

制作团队将整个剧场改造成巨型互动装置。座椅下的触觉反馈系统让观众同步感受雷雨天的震动,空调系统精确还原1937年上海夏季的湿度。最妙的是二楼看台被设计成"第11户人家",随机选取的观众会收到角色短信,他们的选择将影响投影内容走向。

这种参与感延伸至线上。通过区块链技术,每位观众都能获得专属的NFT纪念票根,内含当天演出数据包。扫描后可以看到自己座位视角的8K全景录像,以及AI根据观剧情绪生成的专属海报。这种数字资产让剧场体验突破物理时空限制。

当终幕时全屋结构在机械臂操控下升入星空,传统与现代完成完美和解。这版《上海屋檐下》用技术魔法证明:经典文本就像弄堂里的穿堂风,总能找到新的缝隙穿越时空。它不再是被供奉的标本,而成为不断生长的生命体,在每个时代都能找到共振频率。或许正如夏衍女儿沈宁观看后所言:"父亲当年写的是人性困境,而今天的技术,让人性有了更璀璨的表达方式。"