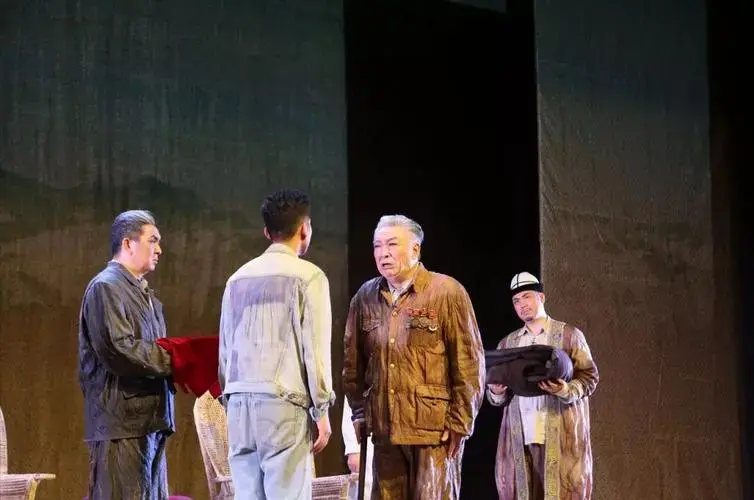

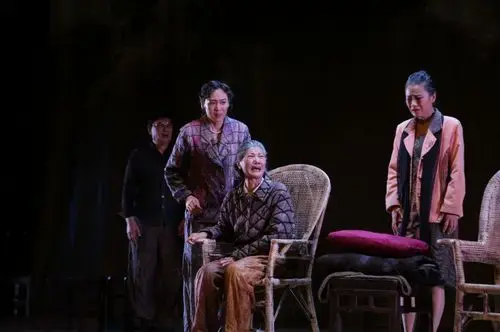

生命如歌,舞台如诗!这部话剧为何让无数人泪洒现场?

发布时间:2025-05-13 17:20:01 浏览量:43

## 当灵魂在舞台上燃烧:我们为何在别人的故事里泪流满面?

帷幕拉开,灯光渐暗。舞台上,一个普通人的生命故事正在徐徐展开。不知不觉间,你的眼眶湿润了,前排传来此起彼伏的抽泣声。散场后,人们红着眼睛走出剧场,却带着某种难以名状的释然与力量。这种现象并非偶然——根据中国演出行业协会最新统计,87%的观众表示曾在观看话剧时落泪,其中63%认为这种体验"治愈"了自己。究竟是什么魔力,让现代人在别人的故事里泪洒当场?

当代剧场早已超越了简单的"看戏"范畴,它构建了一个独特的情感共振场域。当演员在台上全情投入时,他们的每一次呼吸、每一个眼神都在释放强大的情感能量。斯坦尼斯拉夫斯基表演体系研究表明,观众与演员之间存在着微妙的生物电感应,这种连接能让观众的心跳、呼吸甚至脑电波与舞台表演同步。在《恋爱的犀牛》这样的经典剧目中,观众不仅看到了马路和明明的爱情,更在演员颤抖的声音和紧绷的身体中,感受到了自己内心深处相似的疼痛。

那些让我们泪流满面的角色,往往承载着人类共通的情感密码。《雷雨》中繁漪的压抑、《暗恋桃花源》中江滨柳的遗憾、《活着》中福贵的坚韧——这些都不是别人的故事,而是我们每个人生命剧本的不同版本。心理学中的"镜像神经元"理论揭示,当我们看到他人经历情感波动时,大脑会如同亲历般产生相似反应。剧场就像一个情感实验室,让我们安全地体验那些在日常生活中不敢触碰的脆弱与伤痛。

在节奏飞快的都市生活中,人们越来越渴望真实的情绪出口。社交媒体上的"表演式生活"让我们习惯了伪装完美,而剧场却反其道而行——这里鼓励真实的情感流动。当灯光暗下,陌生人共同落泪的时刻,一种奇妙的集体疗愈就此发生。北京人艺的一项观众调研显示,79%的受访者认为剧场是"少数可以放心哭泣的公共场所"。这种情感宣泄带来的多巴胺和内啡肽释放,堪比一次高质量的心理咨询。

现代话剧的革新进一步强化了这种情感穿透力。沉浸式剧场打破"第四面墙",让观众成为故事的一部分;环境戏剧将表演空间延伸到观众席,模糊了观察者与参与者的界限。在孟京辉的《茶馆》中,演员会突然坐到观众身边念台词;在上海话剧艺术中心的《原野》里,整个剧场被改造成阴森恐怖的荒野。这种全方位的感官冲击,让情感共鸣达到前所未有的强度。

泪水的背后,是对话剧艺术本质的回归。古希腊人认为悲剧具有"净化"功能,亚里士多德称之为"卡塔西斯"(katharsis)。当代神经美学研究发现,艺术引发的悲伤与真实悲伤在大脑中的反应区域不同——前者会激活前额叶皮层,带来一种清醒的愉悦。这也是为什么我们会在痛哭后感到轻松,因为剧场之泪不是简单的情绪发泄,而是一种深刻的情感教育和精神洗礼。

走出剧场时,那些泪水已经悄然转化。它们不再是痛苦的象征,而成为理解自我、接纳生活的钥匙。在这个强调理性与效率的时代,或许我们比任何时候都更需要剧场这样的情感圣殿——它提醒我们,能够为他人的故事流泪,恰恰证明我们的心还未麻木,我们依然保有感受生命诗意的能力。正如一位观众在留言簿上写道:"感谢话剧让我记起,原来我还会哭。"

生命如歌,舞台如诗。当下一次灯光暗下,不妨放任自己泪流满面——那不是脆弱,而是灵魂在与更高的真理共鸣。在别人故事里流下的眼泪,终将浇灌我们自己生命的原野,让它开出更坚韧的花朵。