《焦裕禄》再登舞台,河南省话剧院传承时代精神

发布时间:2025-05-13 18:40:03 浏览量:45

## 焦裕禄精神何以在流量时代"逆袭"?这场话剧给出了答案

当河南省话剧院的经典剧目《焦裕禄》再次登上舞台,一个耐人寻味的文化现象正在发生:在这个充斥着短视频、直播和快餐文化的时代,一部讲述半个多世纪前县委书记故事的话剧,为何能持续引发观众的强烈共鸣?舞台上的焦裕禄形象,穿越时空的阻隔,在Z世代观众心中激起层层涟漪,这背后隐藏着怎样的精神密码?

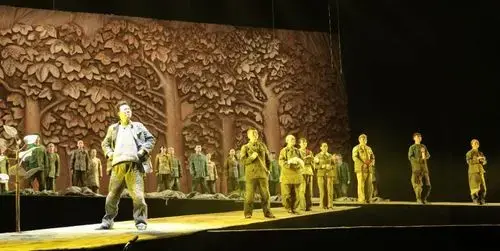

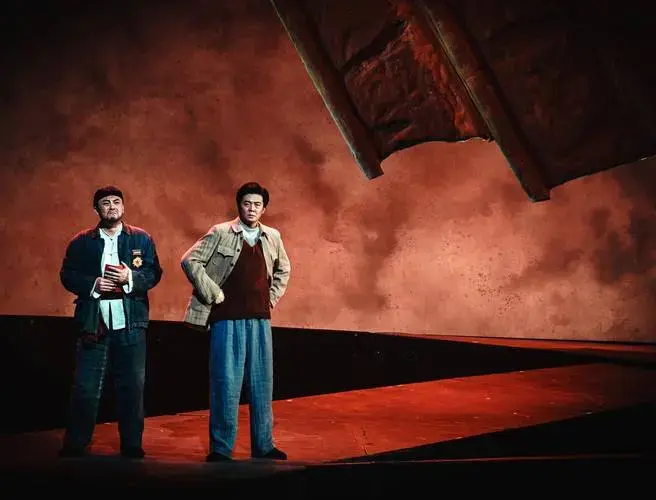

《焦裕禄》的舞台艺术呈现堪称一场视听革命。导演大胆采用多维度叙事结构,将焦裕禄在兰考县治理风沙、盐碱、内涝"三害"的艰辛历程,与他个人生命倒计时的心理活动交织呈现。舞台设计上,旋转平台象征时光流转,沙幕投影再现漫天黄沙,观众仿佛置身于1960年代的兰考大地。当演员用河南方言说出"吃别人嚼过的馍没味道"时,台下年轻人会心一笑——原来"接地气"的表达方式,六十年前就已如此生动。

更令人惊叹的是,这部主旋律作品在社交媒体引发的"自来水"效应。微博上#焦裕禄话剧破防了#话题阅读量突破2亿,B站上观众自发上传的谢幕视频获百万播放。年轻观众用"泪目""致敬""这才是真顶流"等网络语言表达感动,有大学生评论:"本以为会是一场说教,没想到哭湿了三张纸巾。"这种自发的口碑传播,打破了"年轻人不爱看红色题材"的刻板印象。

深入剖析这一现象,我们会发现《焦裕禄》的成功绝非偶然。在物质丰裕但精神焦虑的当下,人们渴望真实的力量。当舞台上再现焦裕禄忍着肝痛用茶杯顶住腹部的细节,当演员颤抖着说出"活着没治好沙丘,死了也要看着你们治好"的台词,观众看到的不仅是一个历史人物,更是一种超越时代的生命态度。这种将个人命运与国家命运紧密相连的价值观,恰恰填补了当代青年在"躺平"与"内卷"之间的精神真空。

河南省话剧院在传承与创新间找到了精妙平衡。他们既忠实于历史真实,又创新运用现代戏剧语言;既保持思想性,又不失艺术感染力。这种创作态度启示我们:优秀传统文化和红色精神的传播,需要的不是简单复刻,而是创造性转化。当主创团队深入兰考采风三个月,与当地老人促膝长谈时,他们收集的不只是创作素材,更是一种精神的活态传承。

《焦裕禄》舞台上的沙丘终被治愈,但精神的荒漠化治理永远在路上。这部剧的持续热演证明,真正崇高的精神价值从不会因时代变迁而褪色,反而会在新的语境中焕发更强生命力。当九零后观众为六十年前的县委书记流泪,当"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"的焦裕禄精神被赋予新的时代解读,我们看到的不仅是一部话剧的成功,更是一个民族精神谱系的延续。

在这个注意力成为稀缺资源的时代,《焦裕禄》的"逆袭"给我们上了一课:不是年轻人拒绝崇高,而是我们是否找到了传递崇高的恰当方式;不是红色精神过时,而是我们是否赋予了它与时俱进的表达。当舞台灯光暗下,观众席亮起的不仅是手机闪光灯组成的"星光",更是一个民族对精神坐标的集体寻找。这或许就是《焦裕禄》常演常新的终极密码——它触动了中国人血脉中那份对真善美的永恒渴望。