静秋老三舞台重逢!《山楂树之恋》话剧高还原度引热议

发布时间:2025-05-14 13:50:01 浏览量:37

## 《山楂树之恋》话剧舞台重逢:当纯爱照进现实,我们为何依然热泪盈眶?

当舞台灯光亮起,静秋与老三在话剧版《山楂树之恋》中重逢的那一刻,剧场里响起了此起彼伏的抽泣声。这部改编自艾米同名小说、曾被张艺谋搬上大银幕的纯爱经典,如今以话剧形式重现舞台,不仅以惊人的还原度登上热搜,更在当代年轻人中掀起了一股怀旧热潮。令人深思的是,在这个爱情被速食化的时代,一段发生在上世纪70年代的纯真恋情,为何仍能精准击中现代人的情感软肋?

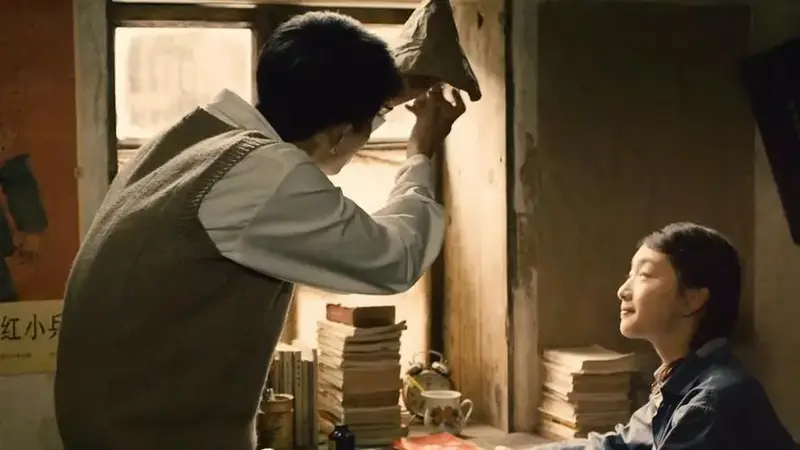

话剧版《山楂树之恋》的创作团队近乎偏执地追求着细节的真实。从静秋那件洗得发白的蓝布衫,到老三自行车上斑驳的锈迹;从手抄本字迹的复刻,到山楂树下光影的精准投射——这些视觉符号构建起一个可信的历史空间。但真正打动观众的,远不止于物质层面的还原。主演们用克制而饱满的表演,重现了那个特殊年代特有的情感表达方式:一个眼神的闪躲,一次手指的偶然相触,都承载着那个禁欲时代无法言说的爱意。这种"发乎情,止乎礼"的情感美学,恰与当下直白露骨的爱情表达形成鲜明对比。

在社交软件主宰人际关系的今天,《山楂树之恋》中"一封信等半个月"的通信方式显得如此奢侈。老三为静秋包扎伤口时的小心翼翼,静秋在日记本里藏起的片片山楂树叶——这些慢节奏的情感积累过程,恰恰揭示了爱情的本质:它不在于即时满足,而在于等待中的甜蜜煎熬。当代年轻人被"右滑喜欢""三天CP"的速配文化包围时,话剧舞台上这种需要时间沉淀的情感,反而成为一种令人向往的"稀缺品"。

特别值得注意的是,年轻观众对这部剧的强烈共鸣。在豆瓣评论区,一位95后观众写道:"看完后我删掉了所有交友软件,突然想体验一下爷爷奶奶那种一生只够爱一个人的感觉。"这种代际间的审美迁移耐人寻味——当Z世代在数字海洋中经历着情感过载,他们反而开始珍视那种未经修饰的纯粹。话剧第三幕中,重病的老三在天桥上为静秋系上红纱巾的片段,让无数年轻观众泪崩,这种超越时代的共情能力,或许正源于人类对真爱永恒性的集体渴望。

《山楂树之恋》的持续走红,某种程度上构成了对当代情感消费主义的温柔反抗。在算法推荐、大数据匹配大行其道的今天,这部剧提醒着我们:爱情最动人的部分,恰恰是那些无法被计算的偶然——雨中的一次偶遇,书页间意外发现的字条,长久分别后街角的突然重逢。话剧结尾处,老年静秋站在山楂树下追忆往事的独白,不仅是对一个时代的告别,更是对当下情感异化的诗意救赎。

当剧场灯光再次亮起,观众们红着眼眶鼓掌时,我们突然明白:《山楂树之恋》之所以历久弥新,不是因为它讲述了一个过去的爱情故事,而是它守护着某种人类共同的情感信仰。在这个被点赞数和匹配率量化的时代,静秋与老三的故事就像一棵永不凋零的山楂树,提醒着我们:真正的爱情,从来不需要滤镜和美颜,它的力量,正在于那份笨拙的真诚与无畏的牺牲。或许,每个时代都需要自己的"山楂树之恋",不是作为逃避现实的乌托邦,而是作为一面镜子,照见我们内心深处不曾改变的渴望。