田沁鑫执导《北京法源寺》:戊戌变法舞台再现引爆热议

发布时间:2025-04-28 12:30:02 浏览量:36

## 当历史照进剧场:《北京法源寺》如何让戊戌变法"活"在当下?

"戊戌六君子"的血染红了菜市口的青石板,也染红了中国近代史的扉页。一百二十多年后,田沁鑫导演将这段惊心动魄的历史搬上了话剧舞台,《北京法源寺》不仅成为文化现象,更引发了一场关于历史记忆与当代价值的深度对话。这部作品何以能打破时间的壁垒,让沉睡的往事在当代观众心中激起如此强烈的共鸣?

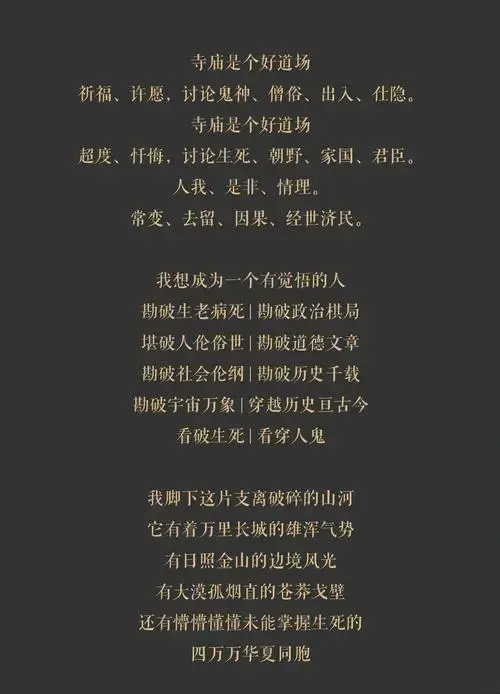

《北京法源寺》的舞台呈现堪称一场视觉与思想的盛宴。田沁鑫摒弃了传统历史剧的线性叙事,采用多时空交错的手法,让1898年的维新志士与当代观众形成奇妙的"隔空对话"。舞台设计上,法源寺这一历史场景被解构为流动的符号——朱红的寺门既是历史入口,也是现实镜像;僧人的诵经声既是超度亡魂的梵音,也是叩问当下的警钟。这种打破第四面墙的艺术处理,使观众不再是历史的旁观者,而成为思考的参与者。

尤为震撼的是对历史人物的祛魅化塑造。舞台上,康有为不再是教科书中的"改良派领袖",而展现出知识分子的傲慢与局限;谭嗣同赴死前的独白撕开了英雄主义的面纱,露出凡人面对死亡的真实恐惧;慈禧太后的形象更突破了"顽固派"的刻板标签,呈现出权力漩涡中复杂的人性。这种拒绝脸谱化的处理,让历史人物从黑白画像中走出,成为有血有肉的戏剧角色,也促使观众重新思考:在同样的历史境遇中,我们能否做出比他们更高明的选择?

《北京法源寺》最发人深省之处,在于它架起了连接戊戌变法与当代中国的思想桥梁。当谭嗣同说出"各国变法无不从流血而成"时,台下观众不禁联想到改革开放的艰辛历程;当剧中讨论"变与不变"的哲学命题时,现代人同样面临着传统与创新的永恒 dilemma。田沁鑫通过精妙的台词设计,让历史议题获得了惊人的当下性——官僚体系的效率低下、改革共识的难以达成、理想主义与现实政治的冲突,这些不仅是1898年的困境,也是今天必须直面的课题。

在娱乐至死的时代,《北京法源寺》坚持用艺术叩击思想的大门。有观众坦言:"看完戏后,我连夜重读了戊戌变法的史料";社交媒体上,关于"改革代价""知识分子使命"的讨论持续发酵。这部剧成功实现了高雅艺术的大众传播,证明严肃历史题材同样可以成为"爆款"。其秘诀或许在于:它不提供标准答案,而是点燃思考的火种;不简单评判历史,而是邀请观众共同解读。

当大幕落下,"我自横刀向天笑"的豪情犹在耳畔。田沁鑫用戏剧魔法让历史不再尘封于典籍,而是化作照进现实的一面明镜。《北京法源寺》告诉我们:好的历史剧从来不是对过去的简单复刻,而是为当下提供的思想实验室。在这里,每个观众都能与百年前的灵魂对话,在历史的回响中寻找自己的答案——这或许就是该剧引爆热议的深层原因,也是它留给中国话剧界的宝贵启示。