《海鸥》话剧2024全新演绎:契诃夫经典再现舞台

发布时间:2025-04-30 14:40:03 浏览量:43

## 契诃夫密码:当《海鸥》飞越百年击中当代人的精神困境

"为什么你总是穿着黑衣?""我在为生活服丧。我为我的生活服丧。"——1896年,《海鸥》首演时这段对话引发的不是掌声而是哄笑。128年后的今天,当2024版《海鸥》的舞台上再现这段对白时,剧场里却是一片静默的震颤。契诃夫笔下那些"无所事事的痛苦灵魂",何以在今天这个信息爆炸、物质丰裕的时代,反而引发更强烈的共鸣?这或许正是经典作品最神秘的力量——它们像一组精心设计的密码,等待合适的时代来破译其中隐藏的关于人性的真相。

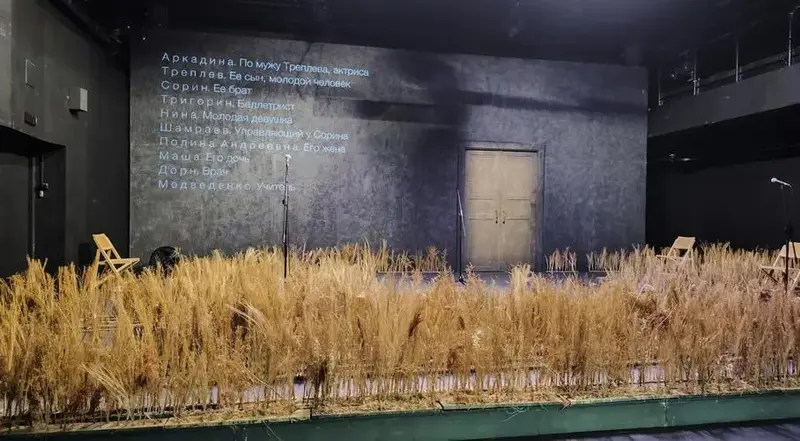

契诃夫在创作《海鸥》时正处于肺结核病情恶化的阴影下,这种对生命脆弱性的切身感知,使他在剧中构建了一个精神"无菌实验室":将一群知识分子隔离在乡村庄园,剥离外界干扰,只观察他们如何被自己的思想毒害。特列普列夫沉迷"新形式"的创作执念,妮娜对舞台荣耀的盲目追求,阿尔卡金娜对青春流逝的恐惧...每个角色都是现代人精神困境的早期样本。2024版导演大胆采用极简主义的透明舞台设计,让这些"实验室标本"般的角色在纯净空间中更赤裸地展现其精神病理学特征。

当代观众在特列普列夫身上看到了"内卷"的早期形态——那个喊着"我们需要新形式!"的年轻人,多像今天在社交媒体上追逐流量密码的内容创作者。阿尔卡金娜对衰老的恐惧与当代医美热潮形成镜像,而妮娜从天真到幻灭的转变轨迹,几乎是每个"小镇做题家"进入社会后的精神缩略图。2024版特别强化了多莉娜这个配角,让这位看清一切却选择沉默的女仆成为观众的替身,她的每句台词都像子弹击穿知识分子的自欺欺人:"这些人啊,他们读书太多,把脑子读坏了。"

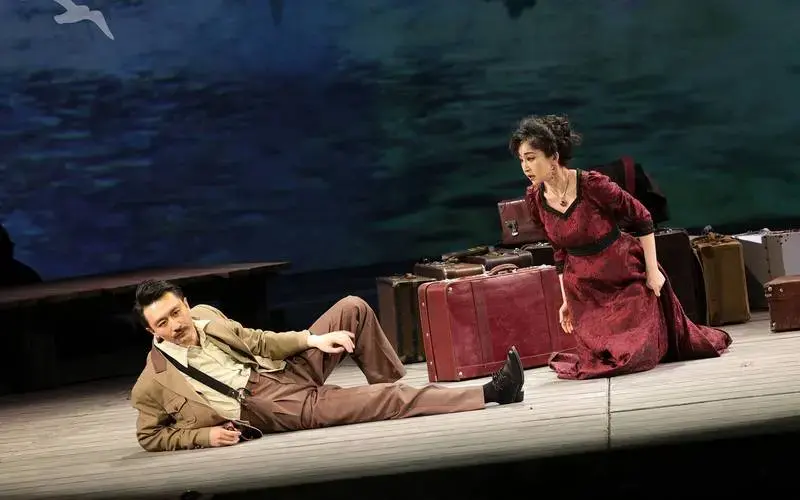

契诃夫的高明在于他不用象征主义手法直白说教,而是通过看似琐碎的日常对话完成精神解剖。2024版保留了原著中那些著名的"停顿"时刻——当角色们突然陷入沉默,现代舞者以扭曲的肢体语言外化其内心风暴。这种创新处理让契诃夫式的潜台词可视化,第三幕特列普列夫与母亲为金钱争执后的30秒"静默芭蕾",将亲子关系的异化表现得令人窒息。

在注意力经济肆虐的2024年,《海鸥》揭示了一个残酷真相:人类早在一个世纪前就患上了"现代病",我们只是发明了更多工具来掩饰病症。当剧中人抱怨"无聊得要死"时,今天的我们正刷着短视频对抗同样的空虚。2024版在谢幕时让所有角色举起发光的手机,屏幕上滚动着他们未说出口的社交状态——这个震撼的当代转译证明,契诃夫解剖的不是19世纪的俄国,而是永恒的人性。

"人们要么不知道自己想要什么,要么想要太多。"2024版《海鸥》最刺痛的启示或许是:科技改变了生活的表面纹理,但人类精神的底层代码从未升级。当那只象征性的海鸥最终被投影成无数像素点消散时,每个观众都在思考——我们是否也像特列普列夫那样,在追逐"新形式"的过程中谋杀了自己真实的生命?这也许就是经典重排的意义:它不是给过去的情书,而是给现在的诊断书。