从芭蕾到歌剧!《红色娘子军》全新改编引热议

发布时间:2025-05-01 20:30:05 浏览量:6

## 《红色娘子军》从足尖到声带:当芭蕾遇上歌剧,一场跨越时空的艺术对话

当熟悉的《娘子军连歌》旋律以歌剧咏叹调的全新形式在音乐厅响起,观众席爆发出的不仅是掌声,更有一声惊叹——那个用足尖讲述革命故事的经典芭蕾舞剧,如今穿上了歌剧的华服。中央歌剧院全新改编的歌剧版《红色娘子军》甫一亮相,便引发艺术界的强烈震动,这场从芭蕾到歌剧的华丽转身,绝非简单的艺术形式转换,而是一次对中国经典IP的深度挖掘与创造性诠释。

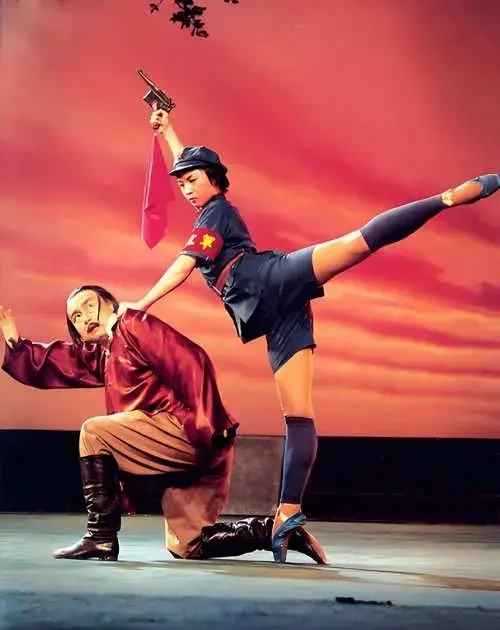

芭蕾舞剧《红色娘子军》自1964年首演以来,就以"足尖上的革命"颠覆了人们对芭蕾的认知。吴琼花的"倒踢紫金冠"不仅是一个高难度芭蕾动作,更成为反抗精神的视觉符号;洪常青就义时那段独舞,用身体语言将革命者的气节表现得淋漓尽致。这些经典场景之所以历久弥新,正因为它们找到了革命叙事与芭蕾美学的完美结合点——用西方艺术形式讲述中国故事,用身体政治传递意识形态。半个多世纪来,这部作品在舞台上不断重演,其文化基因已深植于中国人的集体记忆。

歌剧版的改编团队显然深谙此道。作曲家张千一没有简单复制原版音乐,而是在保留《万泉河水》《军民团结一家亲》等经典旋律的基础上,为每个主要角色创作了符合人物性格的咏叹调。吴琼花的《一道伤痕一首歌》以撕裂般的高音展现其内心创伤与觉醒过程;洪常青的《愿做革命火种》则用雄浑的男中音塑造出革命者的坚定形象。这种音乐语言的转换,使原本通过肢体表达的情感有了更直接的宣泄渠道。尤其当"向前进,向前进"的旋律以四重唱形式爆发时,观众能清晰感受到不同声部所代表的社会力量如何汇聚成革命洪流。

从视觉到听觉的媒介转换,带来了叙事方式的革新。芭蕾舞剧受限于无言的形式,必须依靠程式化的动作和简练的情节;而歌剧借助歌词与对白,可以展开更复杂的人物心理描写。第二幕中新增的南霸天与老四的二重唱《这方水土这方财》,通过两个反派角色的音乐对话,揭示了地主阶级的剥削逻辑,这种心理深度的开掘是芭蕾形式难以企及的。舞台设计上,歌剧版用层层叠叠的椰林投影取代了芭蕾版的写实布景,配合灯光变化营造出更富象征意味的戏剧空间。

这种跨艺术形式的改编,实际上完成了一次文化记忆的创造性转化。就像莎士比亚戏剧在不同时代被改编为电影、音乐剧甚至电子游戏一样,《红色娘子军》的每一次重生都是对经典文本的重新解读。歌剧版在保留革命内核的同时,通过音乐语言的国际化(如加入海南黎族音乐元素与西方歌剧形式的融合),使这个中国故事获得了与世界对话的新可能。当吴琼花的咏叹调以意大利美声唱法演绎时,中国革命的女性叙事实际上进入了一个更广阔的接受语境。

当代观众对红色经典的态度已从单纯接受转向批判性欣赏。歌剧版《红色娘子军》的明智之处在于,它没有将作品禁锢在历史教科书中,而是通过艺术创新释放其当代价值。年轻观众或许难以完全理解土地革命的历史细节,但吴琼花从受压迫到反抗的成长历程,洪常青舍生取义的精神境界,这些人类共通的抗争与牺牲主题,通过歌剧强大的情感冲击力获得了新的共鸣。演出结束后,一位"90后"观众的感言颇具代表性:"没想到主旋律歌剧能让我流泪,当合唱团唱起'我们娘子军,扛枪为人民'时,我突然懂了什么是理想主义。"

从芭蕾到歌剧,《红色娘子军》的这次跨界尝试,为如何处理红色经典提供了富有启示的范本——尊重原作精神而非拘泥形式,挖掘人性深度而非简单说教,追求艺术创新而非重复套路。在这个文化消费日益碎片化的时代,能够让人们静心聆听一部革命题材歌剧,本身就是对艺术力量的证明。当最后一个音符落下,我们意识到:经典之所以为经典,正因为它永远向重新诠释敞开大门,而每一次诠释,都是与当代人的一次新对话。

这场跨越半个多世纪的艺术对话还远未结束。据悉,音乐剧版《红色娘子军》已在筹备中,或许不久的将来,我们还将看到这部作品以更多元的面貌与观众见面。从足尖到声带,从视觉到听觉,《红色娘子军》的每一次蜕变,都在拓展中国经典IP的生命力边界,而这正是文化自信最生动的体现。