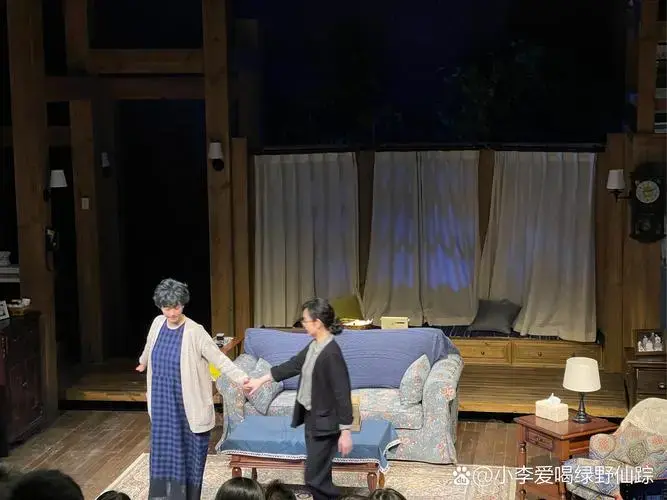

《晚安妈妈》舞台剧新演绎,亲情与救赎的碰撞

发布时间:2025-05-10 08:50:05 浏览量:42

## 当亲情成为牢笼:《晚安妈妈》撕开中国式家庭最痛的伤疤

"妈,我要自杀。"这句惊心动魄的台词在黑暗的剧场中炸开,像一把尖刀刺向每个观众的心脏。《晚安妈妈》这部改编自美国剧作家玛莎·诺曼普利策奖作品的舞台剧,在中国舞台上的每一次重演都引发强烈共鸣,因为它精准地击中了中国家庭关系中最隐秘的痛处——那些以爱为名的情感绑架,那些令人窒息的亲情牢笼。

中国式亲情常常陷入一种诡异的悖论:父母倾其所有地"付出",孩子竭尽全力地"报答",双方却在这看似完美的互动中共同走向毁灭。《晚安妈妈》中,女儿杰茜平静地告知母亲自己将在两小时后结束生命,而母亲试图用各种方式阻止这场"计划中的自杀"。这场对话撕开了亲情表面温馨的面纱,暴露出其下扭曲的控制与绝望的依赖。母亲的爱变成了密不透风的网,而女儿唯一能想到的解脱方式竟是永恒的逃离。

剧中那些令人窒息的对话场景,在中国家庭中何其熟悉。"我这么做都是为了你"、"你怎么这么不懂事"、"你知道我为你牺牲了多少"——这些话语构成的情感勒索,让子女背负上永远无法偿还的"恩情债"。杰茜的母亲不断强调自己的付出与牺牲,却从未真正倾听女儿内心的痛苦。这种单向度的"爱"实际上是一种隐形的暴力,它剥夺了孩子作为独立个体的存在价值,将他们异化为满足父母情感需求的工具。

《晚安妈妈》最震撼之处在于它揭示了"过度亲密"如何演变为一种精神谋杀。中国家庭的"无边界共生"现象——父母过度介入子女生活,子女被迫承担父母的情感需求——制造了无数精神上的"囚徒"。剧中女儿选择自杀不是因为她不爱母亲,恰恰是因为这种爱太过沉重,沉重到只有死亡才能让她获得自由。这种极端选择背后,是对个体主体性的绝望捍卫。

当代社会正在经历一场静默的亲情革命。越来越多的年轻人开始拒绝传统孝道中的无条件服从,他们渴望被看见、被理解,而非仅仅被"照顾"。《晚安妈妈》的新演绎之所以引发强烈共鸣,正是因为它反映了这种代际价值观的激烈碰撞。当母亲歇斯底里地质问"我哪里做得不够好"时,她不明白,问题不在于她做得"不够",而在于她做得"太多"——太多的控制,太多的期待,太少的边界。

救赎或许始于一场彻底而痛苦的诚实。剧中女儿在生命最后时刻终于说出了从未表达的愤怒与痛苦,这种坦诚虽然残酷,却是打破畸形共生关系的唯一方式。健康的亲情需要学会"放手"的艺术——父母放手让孩子成为自己,子女放手让父母为自己的情绪负责。建立情感边界不是冷漠,而是对彼此人格最基本的尊重。

《晚安妈妈》像一面残酷的镜子,照见中国家庭中那些说不出口的痛。它告诉我们,爱若没有界限与尊重,便会成为最温柔的暴力。当亲情变成牢笼,或许我们都需要勇气说出那句:"妈妈,我不是你的延伸,我只是我自己。"这部舞台剧不仅是一场表演,更是一记警钟——在"为你好"的温情面纱下,多少灵魂正在无声地尖叫。