河南省话剧院创新舞台技术,打造沉浸式话剧体验

发布时间:2025-05-13 18:50:04 浏览量:56

## 当话剧遇上黑科技:河南这家剧院让观众"穿越"到剧情里

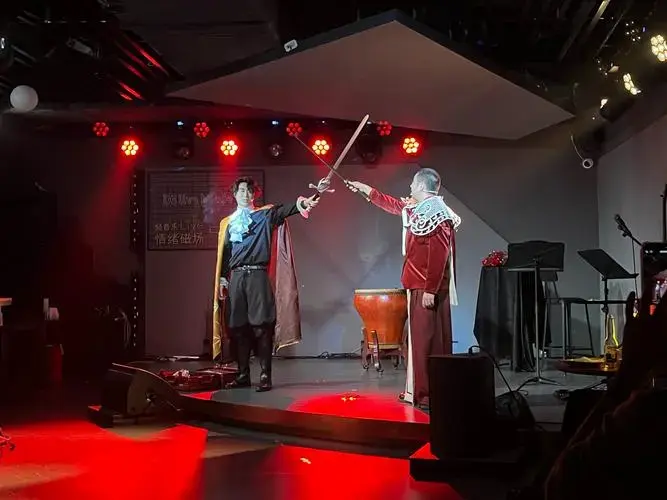

在数字技术重塑艺术表达的今天,河南省话剧院正以一场静默的革命,重新定义着话剧的边界。走进改造后的小剧场,观众不再只是坐在台下观看——他们戴上特制的智能眼镜,瞬间"穿越"到民国时期的开封街头,能闻到刚出炉的灌汤包香气,触摸到斑驳的城墙砖石,甚至与角色进行眼神交流。这种颠覆性的沉浸式体验,正在中原大地上掀起一场话剧观赏革命。

【技术赋能:打破"第四面墙"的魔法】

河南省话剧院最新引进的360°全息投影系统,让舞台从单一的平面变为立体的叙事空间。在原创剧目《宋都梦华录》中,当主角行走在虚拟重建的北宋御街上,观众通过AR设备能看到店铺招牌上的小字,听见商贩的吆喝声从不同方向传来。剧院技术总监王岩介绍:"我们采用空间音频技术,让声音随演员移动产生动态变化,观众转头时听到的声音强度会自然改变,这种真实感是传统话剧无法提供的。"

更令人惊叹的是智能交互地板的运用。在演绎黄河决堤的经典场景时,整个观众区的地面会产生轻微震动,配合3D投影形成的"洪水"从舞台向观众席蔓延的视觉效果,不少观众会下意识地抬脚躲避。这种多感官刺激的叙事方式,使历史事件不再是教科书上的文字,而成为可感可知的集体记忆。

【文化深挖:技术为中原故事赋能】

技术团队没有停留在炫技层面,而是深入挖掘河南本土文化IP。在改编自李凖《黄河东流去》的沉浸式版本中,观众佩戴的触觉反馈手环能模拟出拉纤的绳索震动;当剧情发展到"中州大饥荒"时,特制的环境控制系统会释放出麦麸的味道,与舞台上虚拟投影的饥民形成通感体验。这种大胆的艺术尝试,让年轻观众对这段历史产生了前所未有的情感连接。

"技术应该服务于叙事,而不是反过来。"导演陈小云强调。在表现豫剧名家常香玉捐飞机的经典桥段时,团队没有使用华丽的特效,而是通过精准的面部捕捉技术,让虚拟的常香玉与真人演员同台对戏,那双会说话的眼睛里闪烁的爱国热情,让许多观众潸然泪下。

【观众体验:从观看到参与的进化】

大学生李晓雯在体验后兴奋地说:"当《红旗渠》里民工们悬在峭壁上打钎时,我VR眼镜里的视角就是悬崖视角,手心都出汗了!"这种强烈的代入感,正是传统话剧难以企及的。剧院还开发了多结局互动剧目,观众通过手机APP在关键情节投票选择,不同的选择会导致故事走向完全不同结局,这种游戏化的话剧体验吸引了大量年轻受众。

数据显示,采用新技术后的上座率提升47%,30岁以下观众占比从原来的18%跃升至52%。更令人惊喜的是,有23%的观众会重复购票体验不同剧情分支,这在传统话剧演出中极为罕见。

【行业启示:科技与人文的平衡术】

河南省话剧院的创新实践为整个演艺行业提供了宝贵样本。中国戏剧家协会理事刘昊评价:"他们找到了科技与艺术的黄金分割点,既没有让技术喧宾夺主,又极大拓展了话剧的表现维度。"这种创新模式正在引发连锁反应,多地剧团前来取经。

在5G+8K超高清直播技术的加持下,这些沉浸式话剧已开始尝试"线上沉浸"模式。疫情期间推出的《云游龙门》特别版,让居家观众通过VR设备"行走"在卢舍那大佛脚下,实时参与剧情互动,开创了话剧演出的新形态。

当古老的舞台艺术遇上最前沿的科技,河南省话剧院正在书写着文化传承的新范式。这里发生的不只是技术革新,更是一场关于如何让传统文化"活"起来的深刻实践。或许在不远的将来,"看话剧"这个动词会被重新定义,而中原大地上的这场艺术实验,正在为未来剧场描绘蓝图。